Puderbläser und Postkarten, Schreibmaschinen und Stofftaschentücher, Gameboy und Garnspulenhalter – eines vereint diese Dinge: Sie sind außer Gebrauch. Das Historische Museum Basel zeigt in seiner sehenswerten Schau ausgediente Alltagsgegenstände.

VON CHRISTINE WEIS

Der Ausstellungsort ist passend: Die Barfüsserkirche in der Basler Altstadt ist als Gotteshaus schon lange außer Gebrauch. Im 13. Jahrhundert erbaut, beteten bis zur Reformation Franziskanermönche (Barfüsser) darin. Später wurde das Gebäude als Salzlager und als Kaufhaus genutzt. Schließlich zog Ende des 19. Jahrhunderts das Historische Museum dort ein. Das Plakat „Ausser Gebrauch“ (der Buchstabe “ß” wird in der Schweiz nicht verwendet) an der Fassade wirkt, als wäre das Bauwerk gleichfalls ein Exponat der selbigen Schau. Die beiden abgeschalteten Telefonzellen neben der Eingangstür stammen aus dem Museumsfundus und sind augenscheinlich Teil der Ausstellung. Die Schweiz hat die Kabinen 2018 abgeschafft. In Deutschland ging Ende letzten Jahres deren Ära zu Ende.

Dem Telefon begegnet man gleich nochmal im Untergeschoss, wo die Sonderausstellung präsentiert wird. Die Fernsprecher mit Wählscheibe waren bei dem Thema erwartbar. Doch dann beginnt gleich im ersten Schaukasten eine Reise in die noch junge Vergangenheit. War das nicht gerade erst gestern, als man noch mit Stadtplan, Reiseführer und gedruckten Bahntickets verreiste? Und ist es wirklich schon vorbei mit den postalischen Grußkarten aus dem Urlaub? Sind Walkman, Discman, MP3-Player bereits Bestandteile einer musealen Sammlung zur Dokumentation vergangener Zeiten? Diese Fragen stellen sich vermutlich viele der analog aufgewachsenen Menschen jenseits der 40.

Notizen auf einer mechanischen Schreibmaschine auf Karteikarten getippt, lassen in die Erfahrungswelten der Besucher blicken. „Ich bin 1945 geboren und habe viele der ausgestellten Dinge noch erlebt“, steht auf einem der Zettel, die an Fäden von der Decke hängen. „Mein Opa kennt fast alles. Ich nicht,“ liest man auf einem weiteren Zettel. Tatsächlich sind an diesem Tag Ende April einige Großeltern mit ihren Enkeln in der Ausstellung. Dabei ist die Schreibmaschine ein besonders begehrter Gegenstand bei den Kindern.

Erinnerungskultur

Mehr als 300 Objekte – thematisch gruppiert nach Haushalt, Hygiene, Tafelkultur, Mode und Mobilität – veranschaulichen die gesellschaftlichen und technischen Veränderungen der letzten drei Jahrhunderte. Das Kaleidoskop der außer Gebrauch geratener Dinge reicht von einer Sänfte (1698) über eine mechanische Rechenmaschine (1957) bis zum Nachtstuhl in Form eines Bücherstapels (Mitte 18. Jahrhundert).

Bei manchen Utensilien ist es gut, dass sie nicht mehr in Benutzung sind. Gefäße aus Uranglas etwa, die zwar intensiv leuchten, aber auch radioaktive Strahlung absondern. Auch die speziellen Tassen für Schildkrötensuppe (1960) sind unberufen obsolet, weil der Handel mit der unter Artenschutz stehenden grünen Meeresschildkröte, die das Fleisch für diese Suppe lieferte, verboten ist. Stopfkugeln hingegen könnten eine Renaissance erfahren, denn viele halten heute reparieren wieder sinnvoller als wegwerfen.

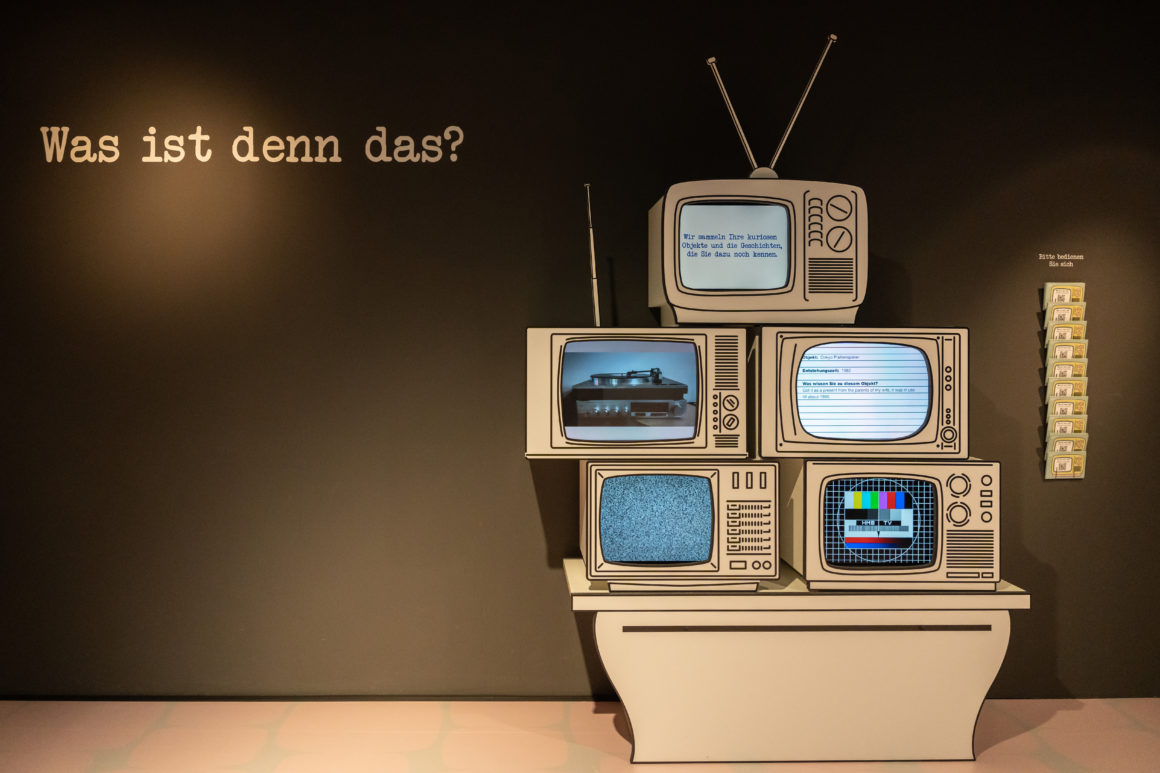

An der Medienstation mit stilisierten übereinandergestapelten Fernsehapparaten flimmern ausgefallene Gegenstände über die Bildschirme. Besucher werden animiert, selbst Fotos von ausrangierten Dingen einzusenden oder diese direkt auf der Homepage „aussergebrauch.ch“ hochzuladen. Dort erscheinen fortwährend neue Objekte. Die Einsender beschreiben, wie und wann zum Beispiel eine Lockenbrennschere oder ein Kirschkernentsteiner zum Einsatz kamen. Nach dem Vorbild der Sendung „Was bin ich?“ – die Quizshow mit Robert Lemke ist ein Relikt deutscher Fernsehgeschichte – kann man skurrile Gegenstände erraten. Ein gusseiserner Hirschkäfer entpuppt sich als Stiefelknecht. Das Gerät stammt aus dem 19. Jahrhundert. Der Stiefelansatz wird in die Öffnung zwischen die zwei Fühler des Tieres eingehakt, während man mit dem anderen Fuß auf den hinteren Teil tritt, um den notwenigen Gegendruck zu erreichen.

Zeit des Wandels

Kuratorin Magret Ribbert beschreibt im Katalog zur Ausstellung, dass die Erinnerung an Dinge, die eigene Lebenszeit anzeigt. Sie konkretisiert es an einem Beispiel. Wenn der einst als revolutionär gefeierte iPod überholt ist und aus dem Angebot genommen wird, mache sein Verschwinden das eigene Älterwerden spürbar. Dass wir in einer Zeit des Wandels leben, ist wahrlich keine neue Erkenntnis, das galt schon immer, „auch für alle vorangegangen Generationen, doch hat die Digitalisierung die Geschwindigkeit des Wandels vervielfacht“, so Ribbert.

Irgendwann wird auch das scheinbar allmächtige Smartphone außer Gebrauch sein und im Museumsarchiv aufbewahrt, bis es vielleicht ausgestellt wird und sich die Besucher dann darüber wundern, wie das Gerät wohl funktionierte. Gut möglich, dass dann die Barfüsserkirche noch steht.

Die Ausstellung ist bis am 17. September im Historischen Museum Basel – Barfüsserkirche zu sehen. Das gleichnamige Buch zur Schau ist im Christoph Merian Verlag erschienen und ist im lokalen Buchhandel erhältlich. Tickets und Öffnungszeiten: www.hmb.ch