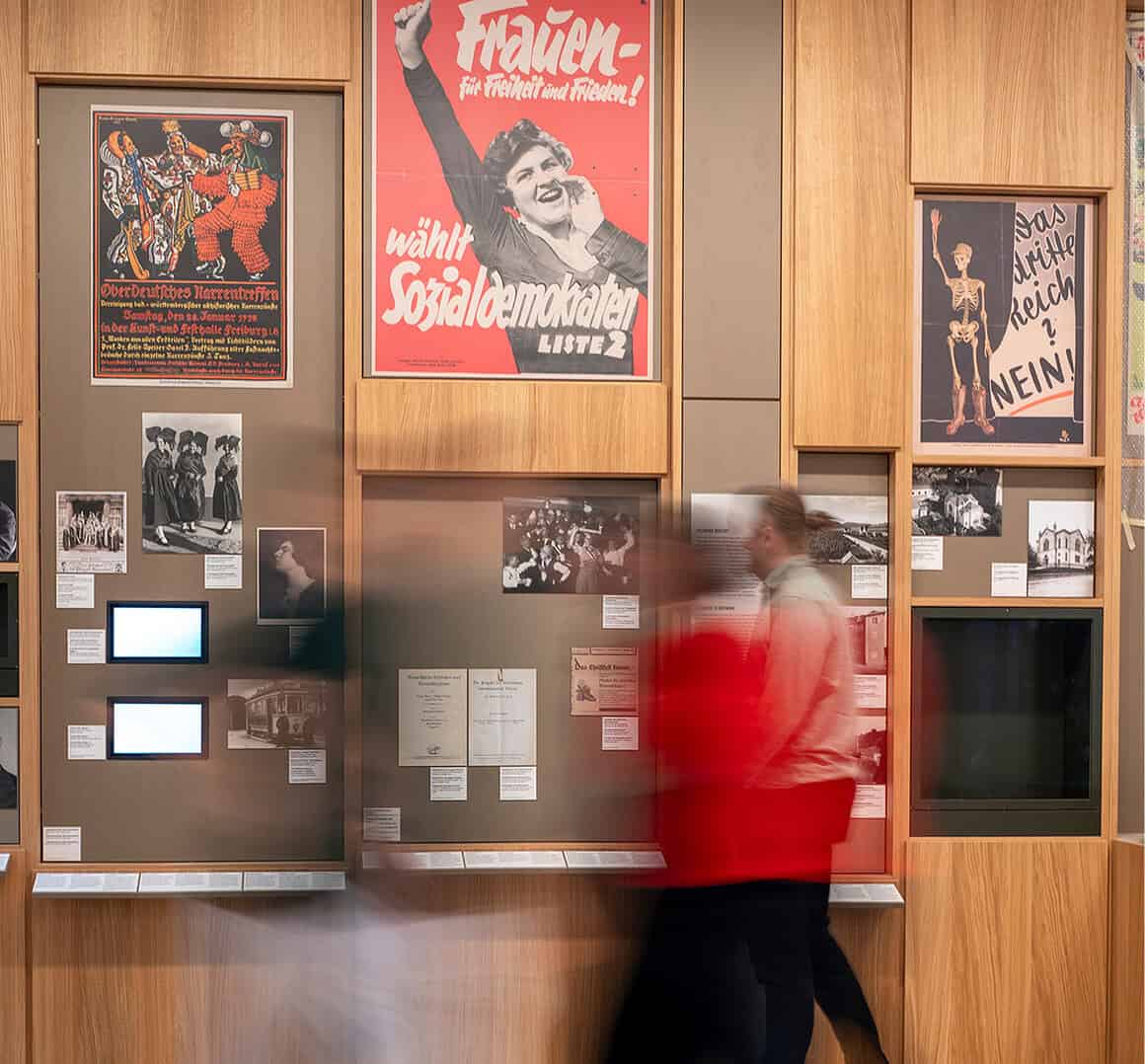

Freiburg hat 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Dokumentationszentrum zum Nationalsozialismus. Es ist ein berührender und wichtiger Ort der Auseinandersetzung, ein Zeichen für Demokratie – gegen das Wegschauen und Vergessen. Eindrücke aus der Dauerausstellung „Hinter den Fassaden“.

Text: Christine Weis

Es ist der dritte Öffnungstag des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus (DZNS) Freiburg, Mittwochmittag Ende März, der Frühling zeigt sich im Colombipark: Menschengruppen sitzen auf der Wiese, die Bänke entlang des Rotteckrings sind mit Sonnenhungrigen besetzt. Ein Kontrast zu jenem Teil der Freiburger Geschichte, der im DZNS im Gebäude am Rotteckring 14 präsentiert wird: Auf drei Etagen ist die Dauerausstellung „Hinter den Fassaden. Freiburg im Nationalsozialismus“ in den Räumen des ehemaligen Verkehrsamts von 1936 zu sehen. Neu errichtet wurde der Gedenkraum im Innenhof, das Glasdach gehalten von einem Kubus, auf dem die Namen von 1048 Freiburgerinnen und Freiburgern, die zwischen 1933 und 1945 ermordet wurden oder im Kontext der Flucht gestorbenen sind, geschrieben stehen. Im Innern des Würfels erscheinen – sofern vorhanden – Fotos der Verfolgten. Über eine App lassen sich die Biografien von 700 dieser Personen abrufen, weitere sollen nach und nach ergänzt werden.

In Bodenvitrinen sind einige Fundamentsteine der Alten Synagoge eingelassen, die im November 1938 von den Nationalsozialisten in Brand gesteckt und zerstört wurde. 2016 wurden bei Bauarbeiten Mauerreste der Synagoge entdeckt. Auch bei der Sanierung des Dokumentationszentrums, das ab 1936 das Fremdenverkehrsamt der Stadt beherbergte, gab es eine Entdeckung: Hinter einer Verschalung kam ein Wandgemälde des Freiburger Malers und NSDAP-Mitglieds Theodor Kammerer (1894–1961) aus dem Jahr 1939 zum Vorschein. Die heroisch stilisierten Figuren in einer dem Garten Eden gleichenden inszenierten Schwarzwaldlandschaft veranschaulichen das idealisierte Menschenbild der NS-Ideologie. Das Werk wurde restauriert und an Ort und Stelle belassen – Teile sind verdeckt, so dass nicht gesamte Bild im Foyer des Gebäudes sichtbar ist, dessen eigene Historie Teil der Ausstellung ist.

Im Erdgeschoss widmet sich die Ausstellung der Zeit von 1918 bis 1933: den Entwicklungen in der Weimarer Republik als Weg in den Nationalsozialismus und dem Beginn der Diktatur. Im Untergeschoss war ein Luftschutzkeller, ausgelegt für 170 Personen. Zutritt hatten nur Mitglieder der sogenannten Volksgemeinschaft. Der abgedunkelte, schmale Raum wirkt beklemmend – besonders durch den Leuchtschriftzug Gasschleuse. Solche Schleusen waren den Bunkern gegen Giftgasangriffe vorgeschaltet. Im nächsten Raum sind neun Freiburger Gebäude und Orte auf dunklem Glas mit Leuchtlinien skizziert. Ihre Rückseiten geben Einblicke in Täter- und Opfergeschichten. Hinter den Fassaden von Universität, Münsterplatz oder Basler Tor verbergen sich erschreckende Zusammenhänge. Beim Rathaus ist Stadtplaner Joseph Schlippe (1885–1970) im Fokus: Er entwarf das Verkehrsamtsgebäude und plante die Umgestaltung der Innenstadt im sogenannten Heimatschutzstil. 1937 ließ er ein Stadtmodell anfertigen – auf dem die Synagoge bereits nicht mehr zu sehen war. Trotz seiner nationalsozialistischen Gesinnung blieb er bis zu seiner Pensionierung 1951 Leiter des städtischen Hochbauamts. Hinter der Universitätsfassade: Martin Heidegger (1889–1976), der Philosoph wurde 1933 Uni-Rektor und ließ er sich zum „Führer-Rektor“ titulieren, während die Dermatologin Berta Ottenstein (1891–1956) und der Wirtschaftswissenschaftler Robert Liefmann als „Volljuden“ entlassen wurden.

Der nächste Bereich beschäftigt sich mit dem Nebeneinander von Alltag und Gewalt. Dabei zeichnete Horst Rosenthal (1915–1942) den Alltag im Internierungslager im südfranzösischen Gurs als ein Mickey-Mouse-Comic. Seine Zeichnungen überlebten als stille Zeugen des Grauens. Rosenthal wurde 1942 in Ausschwitz-Birkenau ermordet. Im selben Jahr machte einer der grausamsten Täter der Nazidiktatur, der KZ-Arzt Josef Mengele, Fronurlaub in Freiburg. „Die Banalität des Bösen“ lautet die Bildunterschrift eines Fotos, das ihn im August 1942 auf dem Balkon der Sonnhalde 81 zeigt. Rosenthals Zeichnungen hängen in der Ausstellung fast gegenüber: einer der vielen erschütternden Dialoge der Exponate.

Ein schmaler Nebenraum zeigt auf einer projizierten Europakarte die Wege von Opfern aus Freiburg – Menschen, die deportiert, ermordet oder zur Zwangsarbeit hierhergebracht wurden. Ihre Biografien sind über ein Display abrufbar – darunter die der Familie Reinhardt: Veronika und Jakob Reinhardt lebten mit ihren Töchtern Emi und Rita in der Brombergstraße. Am 23. März 1943 wurde die Familie von der Gestapo „aus rassischen Gründen“ verhaftet und ins „Zigeunerlager“ des Konzentrationslagers Auschwitz deportiert. Vater und Töchter wurden für Menschenversuche mit Fleckfieber missbraucht. Jakob Reinhardt starb am 2. August 1943 in der Gaskammer. Auch an den Kindern wurden Versuche vorgenommen, etwa mit Tuberkulose- und Malariaerregern. Veronika Reinhardt wurde im KZ Ravensbrück zwangssterilisiert. Nach der Befreiung des KZ Bergen-Belsen kehrte sie mit den beiden Kindern nach Freiburg zurück – körperlich und seelisch schwer gezeichnet. Sie erhielten kaum Unterstützung. Auch ihre Glaubwürdigkeit wurde von öffentlicher Seite angezweifelt.

Vom Untergeschoss führt eine Treppe in die dritte Etage. Hier thematisiert die Ausstellung die letzten Kriegsjahre, die Zerstörung Freiburgs durch die Bombardierung am 27. November 1944 sowie die Nachkriegszeit – das lange Verschweigen, die mangelnde Aufarbeitung und die Kontinuitäten bis in die Gegenwart. Die Ausstellung endet mit der Gertrud-Luckner- Bibliothek. Die Volkswirtin (1900–1995) war eine Widerstandskämpferin rettete viele jüdische Menschen vor der Deportation, ehe sie 1943 selbst ins KZ Ravensbrück deportiert wurde. 1945 kam sie nach Freiburg zurück und baute beim Caritasverband die Abteilung Verfolgtenfürsorge auf.

Im selben Gebäudekomplex des Dokumentationszentrums Nationalsozialismus (DSNZ) befindet sich seit Kurzem auch die Freiburger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung (LpB). Ihr Ziel ist es, die freiheitlich demokratische Grundordnung durch vielfaltige Veranstaltungen und Publikationen zu vermitteln. Der langjährige Leiter, Michael Wehner, bezeichnet die beiden Institutionen unter einem Dach als eine „Wohngemeinschaft der Demokratie“.

Das Dokumentationszentrum Nationalsozialismus am Rotteckring 14 ist dienstags von 10 bis 19 Uhr sowie von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist bis Marz 2026 frei. Der Besuch wird ab einem Alter von 14 Jahren empfohlen. Auf die Darstellung von Erschießungen und Leichen wurde bewusst verzichtet.